花粉症の患者さんが特定の果物や野菜、ナッツ類を食べた際に、花粉中のアレルゲンとよく似たタンパク質による交差反応でアレルギー症状を起こす状態を指します。花粉症に伴って口腔内に症状が現れることから、口腔アレルギー症候群(OAS)とも呼ばれます。典型的にはシラカンバやハンノキなどの花粉症のある方が、リンゴやモモなどバラ科の果物を食べたとき口の中が痒くなる症状が代表的です。

原因食物は生の果物や野菜、豆類など多岐にわたり、一人の患者さんが複数の原因食物に反応することも珍しくありません。一般的に症状は口や喉のかゆみ・軽い腫れにとどまり、全身症状に至らない軽症の食物アレルギーと考えられています。実際、PFAS患者さんの90%近くは口腔内症状のみで済むとの報告もあります。しかし稀に重症化することもあり、欧米の調査ではPFAS患者の約2~10%にアナフィラキシーを生じるとされております。

日本においてもPFASは成人食物アレルギーの中で頻度の高いタイプです。ある調査では花粉症患者さんの約16.8%にPFASがみられたとの報告があり、特にシラカンバ花粉症を持つ人では半数以上(50~70%以上)が生の果物に何らかの口腔アレルギー症状を経験するとされます。当院に受診するアナフィラキシー患者の10%がPFASの類であり、非常にCommonな疾患になっております。

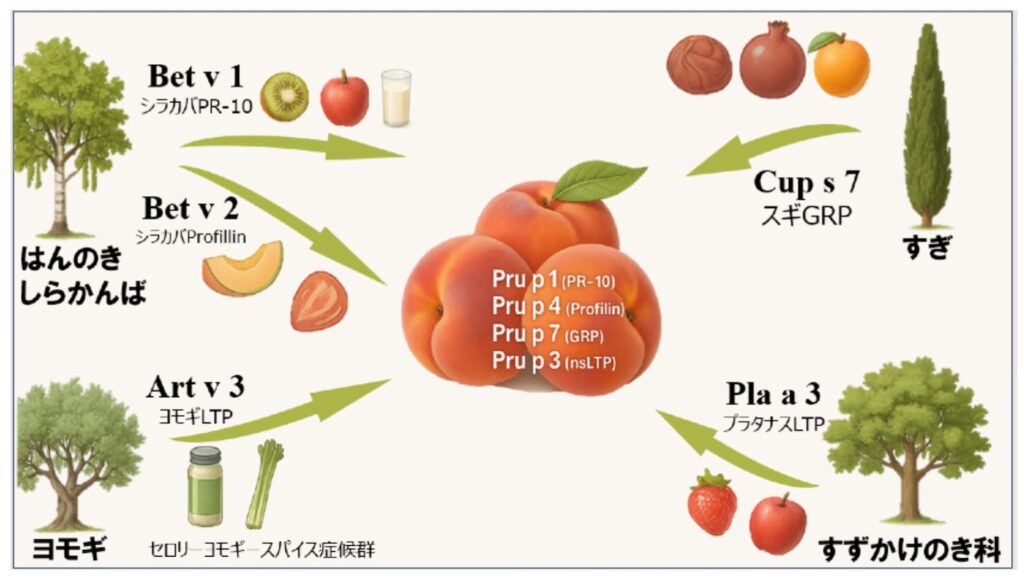

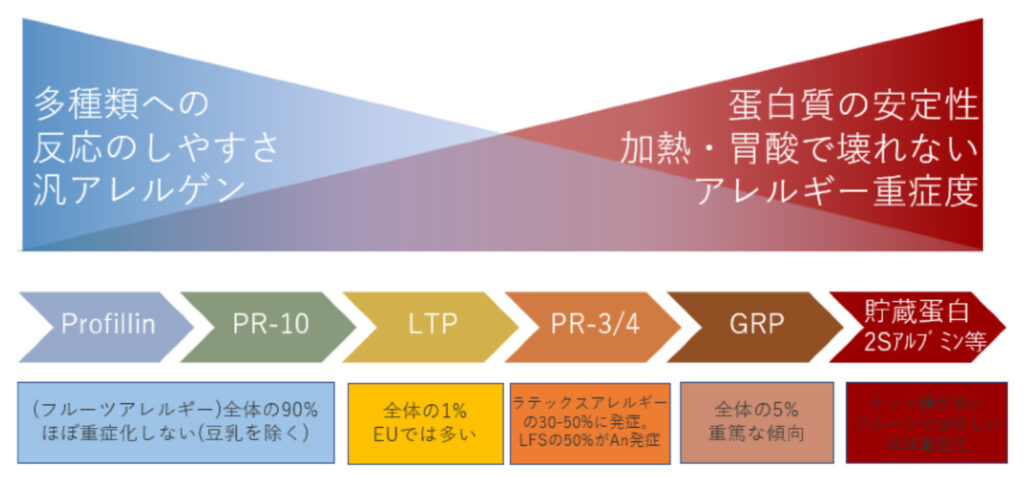

PFASに関与するアレルゲン(原因タンパク質)の種類によって、症状の重さや熱・消化に対する安定性、地域分布が異なります。主なアレルゲンとしては次の4つのグループが知られています。

本邦ではハンノキ・シラカンバなどのカバノキ属の花粉症から発症し、バラ科フルーツや大豆などにアレルギー症状を生じる汎アレルゲン(多くの植物に共通するアレルゲン)です。植物同士で蛋白質構造が似ているため種を超えて交差反応を起こしやすいことに加え、熱や消化に極めて弱く、加熱や胃酸で容易に変性・分解されます。そのため体内に吸収されにくく、症状は口や喉のかゆみなど局所に留まりやすい傾向があります。実際、リンゴや桃も加熱すれば食べられる患者さんが多いのはこのためです。特異的IgE(ハンノキ, シラカンバ, Gly m 4(大豆PR-10))を測定することで鑑別することができます。

カバノキ科、イネ科、キク科などの豊富な花粉症から発症する汎アレルゲンです。PR-10と同様に広範な交差反応を引き起こし、こちらも熱と消化に不安定で、多くは軽い口腔アレルギー症状に留まります。プロファイリン感作がある方は様々な植物に軽い症状を起こしうるため、原因食品の特定が難しい場合もあります。しかし重篤な全身症状はまれで、加熱調理した食品では症状が出にくいのが通常です。大豆PR-10が陰性の軽症フルーツアレルギー患者で疑います。

ヨモギやアブラナ科、スズカケノキ科の花粉に含まれることが多い、汎アレルゲンです。PR-10/Profillinと異なり、熱や酸に極めて強く消化管内でも分解されにくいため、そのまま吸収されて全身症状を引き起こすことがあります。ヨモギ花粉症から生じる『セロリ‐ヨモギ – シラカンバ/ハンノキ‐スパイス症候群』はヨーロッパのせり科スパイスアレルギーの主な原因となっております。本邦ではPFAS/フルーツアレルギーの1%程度であり珍しいアレルギーですが、症状が重くなりやすいことが最大の特徴です。LTPは加熱調理や消化にも耐えるため、加熱した果物やジュースでも症状が出る点に注意が必要です。保険診療での診断は容易ではなく、病歴から推測する必要があります。

ヒノキ科やスギなどの花粉に含まれる新しいアレルゲン群です。スギ花粉に感作された方がモモ、オレンジ、梅、サクランボなどを食べてアレルギーを起こします。GRPもLTP同様熱に強く、果物由来のGRPは加熱調理してもアレルゲン性を失わないことが確認されています。日本でもスギ・ヒノキ花粉症患者さんの一部にGRPによるPFASが関与している可能性が示されており、フルーツアレルギーの5%を占める可能性が示唆されております。GRPアレルギーでは加熱したフルーツでも重篤なアナフィラキシーを呈することがあり、注意を要します。保険診療での診断は容易ではなく、病歴から推測する必要があります。

ゴム製品の原料である天然ゴムラテックスにアレルギーのある方が、バナナやキウイ、アボカド、栗などを食べた際に症状を起こします。これはラテックス中のヘベインというキチナーゼ酵素が果物中の類似タンパク質と交差反応するために起こります。PFASと厳密には異なる経緯で生じるアレルギーですが、果物による口腔アレルギー症状から全身症状まで幅広く、しばしばPFASの一部として扱われます。ラテックスアレルギー患者の30~50%がこれら果物にもアレルギーを示すとされ、特に医療従事者やゴム手袋曝露の多い方で注意が必要です。ラテックス・フルーツ症候群では生の果物だけでなく加熱品でも反応する場合があるため、疑われる食品は徹底した除去が推奨されます。特異的IgE(ラテックス, Hev b 6.02)の測定で疑うことができます。

以上のように、PFASの約9割はPR-10やプロファイリンといった熱に弱いアレルゲンによるもので、残り約1割にLTPやGRP、ラテックス関連の熱に強いアレルゲンが関与しています。前者の場合は加熱や加工により症状を回避できることが多く、後者では加熱しても油断できない点が大きな違いです。

PFASと診断された場合、まず自分がどのアレルゲンコンポーネントに反応しているかを主治医と確認することが重要です。原因がLTPやGRP、またラテックス関連である場合、少量でも重篤な反応が起こり得ます。このタイプでは加熱してもアレルゲン活性が残存するため、生食はもちろん加熱加工品やジュースでも注意が必要です。

一方、原因がPR-10やプロファイリンなどの場合、加熱調理した果物や市販のジュース(濃縮還元ジュース)では症状が出ないケースがほとんどです。ただし症状が口腔内に限局するからといって油断は禁物です。運動や飲酒や制酸薬、痛み止めなどのCofactor(アレルギー増悪因子)により重篤な症状を生じる可能性があります。

さらに、大量の生野菜・果物を一度に摂取した場合や特殊な状況下では重症化することがあります。スムージーや生ジュースのような濃縮された生の果物・野菜飲料、豆乳やナッツミルクなどを摂取した場合、重篤化しやすいです。これらは大量のアレルゲンを含むうえ、液状のため胃酸で薄まりアレルゲンの分解が不十分となることで、通常は胃で失活するPR-10やプロファイリンが活性を保ったまま腸管から吸収されてしまうことが一因と考えられています。したがってPFASと診断された患者さんは、症状が軽度でも油断せず、医師の指示に従って必要に応じ抗ヒスタミン薬の準備やエピペンの処方を受けておくことが望ましいです。