食物アレルギーは小児に多い病気と思われがちですが、成人においても無視できない問題です。日本では成人の約1~2%が食物アレルギーを有すると推計され、自己申告ベースでは約10%もの人が特定の食品でアレルギー症状を経験しています。成人期発症の食物アレルギーも年々増加傾向にあり、2024年には半数以上が成人発症のアナフィラキシーとなっております。小児科からの移行患者が当たり前に知っているような、食事指導・社会指導を十分に知らない患者も増えております。

また、成人で多い原因食物も小児とは異なり、特異的IgE検査などでの診断精度が成人では低いことから、成人に特化した診療経験が必要になります。しかし日本の成人食物アレルギー診療体制は不十分で、成人診療可能な施設は全体の24%にとどまっております。当院を含めた成人診療科でも十分な専門医が不足しており、負荷試験実施率も低く、移行期医療(トランジション)の遅れと相まって成人患者の検査・治療機会が不足しているのが現状です。

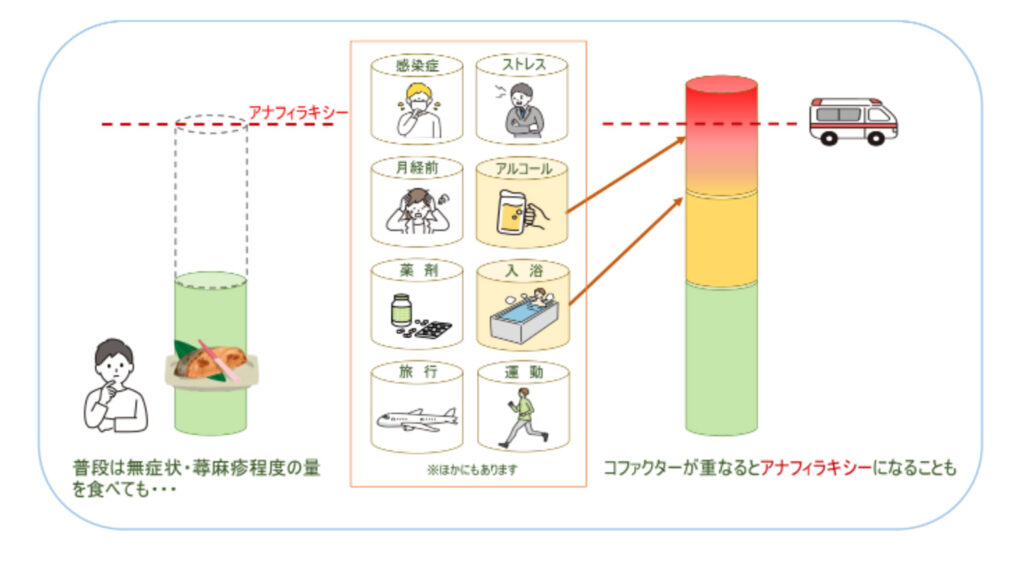

成人食物アレルギーでは、原因食物だけでなくCofactor(症状を誘発する要因)の関与も重要です。Cofactorとは特定の食物摂取と同時または前後に存在することで症状を起こしやすくする要因で、運動やNSAIDs、アルコール摂取、痛み止め(NSAIDs、アスピリン)、生理前後/ピルなどが挙げられます。

Cofactorによってアレルギー反応の閾値が下がり、普段は症状が出ない量の食品でも重篤なアナフィラキシーを生じ得ます。実際、成人の食物アナフィラキシー症例の約20%に何らかのCofactorが関与していたとの報告があります。例えば小麦依存性運動誘発アナフィラキシー(WDEIA)は小麦摂取後の運動を契機に発症する典型例で、日本でも成人小麦アレルギー患者の多くが該当します。主要アレルゲンであるω5-グリアジンが同定され、特異的IgE検査の導入によって診断精度が向上しました。

詳細は各論で後述しますが、Cofactorを考慮した診断・対策も重要で、患者さんも原因食品摂取後の運動や体調不良時の摂取に十分注意する必要があります。

成人食物アレルギーではHidden Allergen(隠れたアレルゲン)の存在も課題です。Hidden Allergenとは一見無関係に思える食品中に含まれる見落とされがちなアレルゲンや、食品表示に現れない微量成分・混入物を指します。外食や加工食品では一つの料理に多数の材料が使われるため原因物質を特定しづらく、カラシ(マスタード)・セロリなどの香辛料、色素(カルミン)、小麦粉中のダニ(パンケーキ症候群)といった、思わぬ隠れアレルゲンによるアナフィラキシーも報告されています。原因不明の「特発性」アナフィラキシーとされたケースが、後に隠れた食品成分の関与と判明することもあります。また、花粉-食物アレルギー症候群(PFAS)は花粉症患者が果物・野菜摂取で口腔内症状を呈するもので、一種の隠れアレルゲン現象といえます。日本では近年ナッツ類アレルギーが増え、特にクルミは症例増加を受け2023年に食品表示の特定原材料(表示義務)に追加されました。しかしクルミ以外のアーモンドやカシューナッツ、ゴマ等は依然表示義務がなく、製品に含まれていても表示されない場合があります。

その他、成人ならではの食の多様性から今までは見つからなかった交差反応性食品によるアレルギーがあります。これは元々のアレルギーに類似したアレルゲンに対するアレルギー反応で、ピーナッツ患者のルピナス豆やフェヌグリークアレルギー、カシューナッツ患者のピンクペッパーアレルギーなどが挙げられております。原因不明のアレルギー症状ではHidden Allergenの可能性を考慮し、医師と詳細な食歴の確認・原因検討を行うことが重要です。