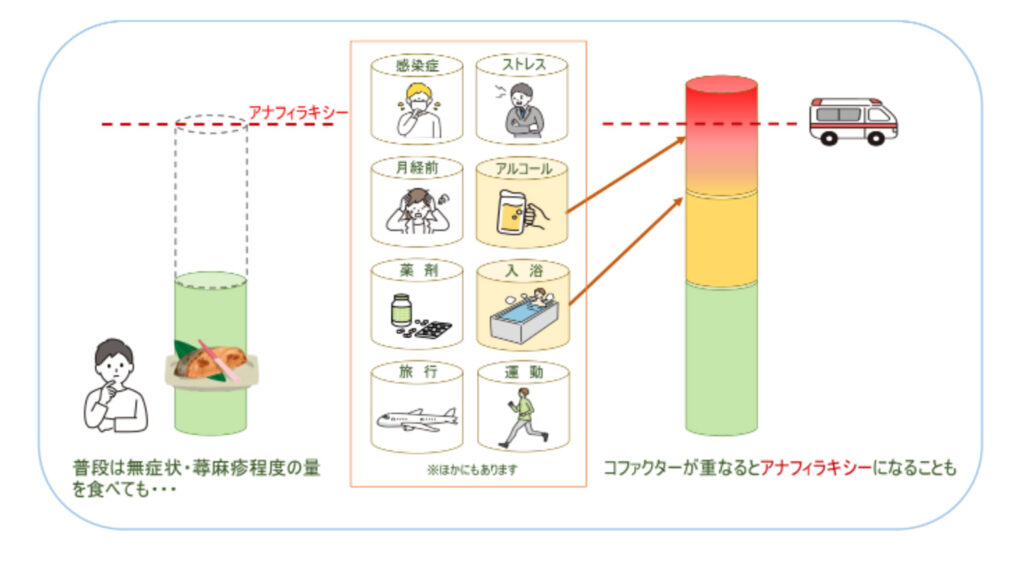

特定の食物摂取と運動などのコファクター(補助因子)が重なることで初めてアナフィラキシー症状を引き起こす特殊な食物アレルギーです。実際には運動以外にも様々な要因が関与しうるため、近年では「コファクター依存性食物アレルギー」と呼ぶ方が本質を捉えているとされています。具体的なコファクターには、身体を動かす運動のほか、アルコール摂取(飲酒)、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の服用、入浴やサウナなどによる体温上昇、女性の場合は月経周期(特に排卵前~月経前)、さらに高温多湿や寒冷環境、感染症やストレスなど多岐にわたります。こうしたコファクターが組み合わさると、通常はその食物を摂取しても症状の出ない患者さんでも全身性の激しいアレルギー反応(アナフィラキシー)を生じ得るのがFDEIAの特徴です。

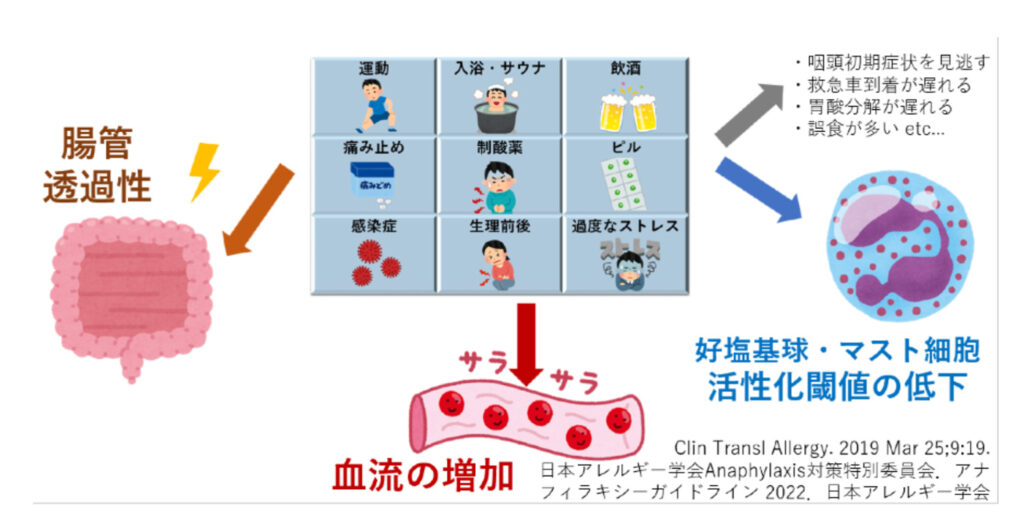

FDEIAでは、コファクターが関与することでアレルゲンに対する体内の耐性メカニズムが破綻すると考えられています。例えば、運動やアルコール摂取、NSAIDs使用によって消化管の粘膜透過性が一過性に亢進し、食物アレルゲンが通常よりも大量かつ速やかに体内へ吸収されます。実際、運動やアスピリン服用後には小麦アレルゲンであるω-5グリアジンが血中に高濃度で検出されたとの報告があります。また、運動時には血流が消化管から筋肉や皮膚に再分配されるため、吸収されたアレルゲンが腸管ではなく全身の肥満細胞(マスト細胞)や皮下の免疫細胞に直接作用し、反応を誘発しやすくなるという説もあります。さらに、NSAIDs(アスピリンなど)はプロスタグランジン代謝の変化によりアレルギー細胞/マスト細胞のヒスタミン放出を促進し、アレルギー反応のハードルを下げる効果も指摘されています。

こうした複数の要因が重なり、コファクターがない状況では平常時に抑え込まれていたアレルギー反応が一気に顕在化する結果、蕁麻疹や気道狭窄、血圧低下などの全身症状=アナフィラキシーが引き起こされると考えられます。

FDEIAは、成人では非常にCommonな疾患であり、韓国の大規模調査では全アナフィラキシー症例の約2%がFDEIAによるものでした。また同調査では、全アナフィラキシー患者の16.8%に、当院でも成人アナフィラキシーの22%に、コファクターが関与することが示され、アナフィラキシー発症に重要な役割を果たすケースが一定数あることが示唆されています。FDEIAの原因となる食物は世界的に見ると小麦が最も多く、報告例全体の約60~70%を占めます。特に小麦中のΩ-5グリアジンというタンパク質が主要アレルゲンとして知られ、小麦を原因とするFDEIAは「小麦依存性運動誘発アナフィラキシー(WDEIA)」とも呼ばれます。小麦以外では、甲殻類(エビ・カニ)やそば、セロリ、果物、大豆、ナッツ類、乳製品、卵など様々な食品が報告されています。症状としては全体の約80%以上で明確なアナフィラキシー症状を呈するとの報告があり、過去に運動中の急死として数例の死亡報告があるため注意が必要です。

基本的対応は、原因食物とコファクターの組み合わせを避けるよう指導することです。幸い、患者さんはコファクターさえなければ原因食物を摂取しても症状を起こさない場合がほとんどであり、コファクターがない状況で症状を起こすには通常摂取量を大きく超える非常に大量の原因食物が必要であることから、過度な食物除去は不要とされております。実際、FDEIA患者16名を対象とした試験では、何の補助因子もない状態で小麦(グルテン)を食べただけでは44%の患者しか症状が出ませんでした。一方で運動を併用すると92%、NSAIDs併用で84%、飲酒併用では56%の患者で症状が誘発されました。これは運動が最も強力なコファクターである一方、多くの患者では他のコファクターも症状誘発に関与しうることを示しています。

原因食の単独摂取は許容されるため、診察時には「原因となる食べ物を完全に避ける必要はなく、コファクターに気を付ければ通常通り食べて良い」と説明されます。むしろ原因食を全く食べない期間が長く続くと、かえってアレルゲン耐性が低下し微量でも反応しやすくなる可能性があり、専門医の中には原因食を適度に食べ続けることで耐性を維持することを推奨する意見もあります。一方で発作予防の観点からは、「二度と同じ組み合わせを繰り返さない」ことが肝要です。もちろん100%防げるわけではなく、不注意な摂取や予期せぬ要因の重なりで注意していてもアナフィラキシーを起こしてしまう例はゼロではありません。しかし全体としては、診断確定後にしっかり指導を受けた患者さんでは年々発作の頻度や重症度が減少する傾向が報告されており、過度に悲観せず日常生活を送っていただけます。

FDEIA患者さんが日常生活で注意すべきポイントをまとめます。

食後少なくとも4時間は激しい運動を避けるようにします。多くの患者さんでは食後2時間以内の運動で症状が起きており、4時間以上空ければまず安全です(報告例722人中、6時間後の運動で症状が出たのはわずか2例でした)。運動前はできるだけ空腹に近い状態が望ましく、朝の運動は朝食前に行うなど工夫します。運動中または直後のアルコール摂取や入浴も体温上昇という別のコファクターとなり得るため避けてください。

アルコール摂取はできるだけ原因食摂取と前後に重ならないようにします。例えば「今日はお酒を飲む」と決めたらその日は原因となる食物(小麦製品など)は控える、逆に原因食を摂った日は当日~数時間は飲酒しないようにします。研究では、運動前30分の飲酒で小麦アレルゲンに対する必要摂取量(閾値)が約36%低下(反応を起こしやすくなる)したとの結果があり、少量のアルコールでも影響しうることが分かっています。特に空腹時の飲酒や大量飲酒は避け、適量を守りましょう。

解熱鎮痛薬のNSAIDs(アスピリン、イブプロフェンなど)は強力なコファクターです。NSAIDs内服前後24時間は原因食の摂取や激しい運動を控えるようにします。鎮痛目的でどうしても必要な場合は、比較的安全とされるアセトアミノフェン(カロナール等)に代替できないか主治医と相談してください。NSAIDsは服用後数時間~翌日まで影響が持続しうるため注意が必要です。

風邪などの感染症にかかった直後や、寝不足・ストレスが強い時は体の反応性が高まっています。こうした時期は無理な運動や原因食の摂取を避け、特に重なる行為は慎みましょう。女性の場合は月経前後に症状を起こしやすいことがあるため、この時期の激しい運動や原因食の組み合わせは普段以上に注意します。また真夏の炎天下やサウナ後など極端な高温多湿環境、スキーなど寒冷暴露も誘因となり得ます。

前述のように、基本的にコファクターを避ければ日常生活は制限なく送れます。ただし「絶対に大丈夫」は存在しないため、万一に備える意識も大切です。アドレナリン自己注射薬(エピペン)は必ず携帯し、いざという時には迷わず自己注射してください。運動時はできれば複数人で行う、症状の兆候(口周りの違和感、じんま疹、体の熱感など)が出たらすぐに活動を中止する、といった心がけも重要です。発作を経験した患者さんは不安を抱えがちですが、正しく理解し備えることで、専門病院の指導のもと安全にスポーツや日常生活を楽しむことが可能です。