食物アレルギーは小児から成人まで幅広い年齢で見られ、近年患者数が増加しています。しかしながら、食物アレルギー患者が海外旅行をするために必要な資料は非常に乏しく、論文においては『渡航・海外旅行』について直接記載したものは1件のみで、世界的に見ても情報の多くは米国の市民団体FAREの情報に依存し、乏しい状況にあります。本邦においては学会や政府からの資料はなく、市民団体のFA Caféから海老澤先生が監修された『食物アレルギーサポートブック』が発行されているのみでした。

くだんの『食物アレルギーサポートブック』ですが、『現地での表現集』を中心に、渡航時に主な問題となる『言語の問題』や、資料をレストランでそのまま見せることで対応を依頼することができるように、非常にわかりやすい資料となっております。

今回、当院では、海外渡航を予定している・行きたいという食物アレルギー患者にアンケート調査を施行し、『渡航先の病院受診』『渡航先の食事』『薬の準備・使い方』などの 『食物アレルギーサポートブック』やWEBに記載されていない項目に対してのニーズが高いことを確認し、海外旅行用の資料を作成しました。

海外では食文化や言語の違いからアレルギー不安が大きいですが、適切な準備と知識があれば安全に旅行を楽しめます。本記事では当院外来で配布している海外旅行を安全に楽しむためのポイントの一部を、準備編と旅先編に分けて解説します。旅行前の準備から現地での対策まで、エビデンスに基づいて解説します。

前章でも説明した通り、本邦は世界的にも非常に厳格なアレルギー表示体制・監視体制を敷いております。特に微量アレルゲンの表示義務をその容量を明確に記載し、患者信頼性が高い国は世界的にも日本とスイスだけです。世界的に、微量アレルゲンの表示義務は国際基準予防的アレルゲン表示(PAL)が存在してますが、その記載は任意表示で、メーカーの過剰使用や、信頼性が国毎に異なっており、英国でもアレルギーに対して、年間100件の食品リコールが発生しており、アジアの輸入商品の場合は31.2%に意図せぬアレルゲン混入(最大6780.0 mg/kgもの最早調べているのかすら怪しい商品)まであり、日本のようにアレルギー表示を過度に信用は出来ないです。

海外では日本とは表示義務や食習慣が異なるため、成分表示だけに頼れません。特に世界のアレルゲン表示を評価した論文において、『日本、スイス、オーストラリア、UK、ヨーロッパ、北米』の順で義務の厳格さ・有用性が高いと示しています。米国のアレルギー市民団体FAREから各国の食品ラベル、食物アレルギーの認知度を示した情報も提供しております。下記リンク集の情報も確認してみましょう。 第3章のHidden Allergenの項目でも示した通り、食べなれない食品でのアレルギーも起こりえます。不明な料理は口にしないなど自己防衛が必要です。また、航空会社には食物アレルギーがあることを事前に伝え、可能であれば特別機内食の手配や機内でのピーナッツ提供を控えてもらったりすることも可能です。宿泊先も予約時に禁煙室・ペット禁止室などアレルギー配慮の希望を伝えておきましょう。

現地の救急連絡番号(例:米国は911、EUは112など)と近隣の救急病院を確認しましょう。前述の米国のFAREで各国の医療事情についての確認もできますし、外務省の在外公館医務官情報(世界の医療事情)では世界各国の医療事情や、大規模病院・日本語対応病院などが記載されておりますので、渡航先近隣で緊急対応してくれる病院や連絡先を考えておきましょう。その他重要なのは連絡手段であり、携帯電話をレンタルWifiを使用したり、現地SIMを使用したりする場合、携帯電話機能が使用できない場合があります。現地でのインターネット回線を考える際に、海外ローミングなどで緊急電話が可能かどうかを確認しましょう。また、同行者や現地スタッフにも自分のアレルギーを説明し、緊急時にはエピペンの使用や救急連絡を手伝ってもらえるようお願いしておきましょう。

海外旅行を計画したらまず主治医に相談し、旅行に必要な薬剤の処方や英語の診断書(病状証明書)の作成を依頼してください。渡航先によってはエピペン(アドレナリン自己注射薬)などの医薬品を持ち込む際に英文の医師診断書や事前手続きが必要な場合があります。厚生労働省の情報などで各国の医薬品持ち込み規制を確認し、必要な申請があれば余裕をもって済ませておきましょう。また、海外旅行保険にも忘れず加入し、食物アレルギーによるアナフィラキシー発症時の治療費を補償するプランを選択してください。

下記リンク集の『各保険会社の海外旅行役立ち情報』にて、各国においての医療事情や医療費、保険金問題事例を述べている。どの会社でも総じて海外旅行保険への加入を勧めているが、食物アレルギーを持っている場合は保険加入時の注意が必要である。旅行保険において『故意または重大な過失』は補填されないことがあり、当院の患者でもアナフィラキシー発症時に補填されないケースが見られた。その症例は保険会社との相談で『事前に十分な食物アレルギーを伝達していたこと、故意性が乏しいこと』から保険適応になったが、保険加入時に『食物アレルギー』であること、アナフィラキシー発症時に『故意・過失』とされないかの十分な確認が必要になる。

アナフィラキシーに備え、エピペンは2本携帯することが推奨されます。アナフィラキシーの初期対応では速やかな筋肉内アドレナリン注射が最重要であり、エピペン1本の効果が一時的で再発する可能性があるためです。併せて抗ヒスタミン薬やステロイド薬も携行し、使い方について主治医から十分な指導を受けてください。喘息など他のアレルギー疾患がある方は旅行前にしっかりコントロールし、必要に応じてインフルエンザワクチン等を受けておきましょう。

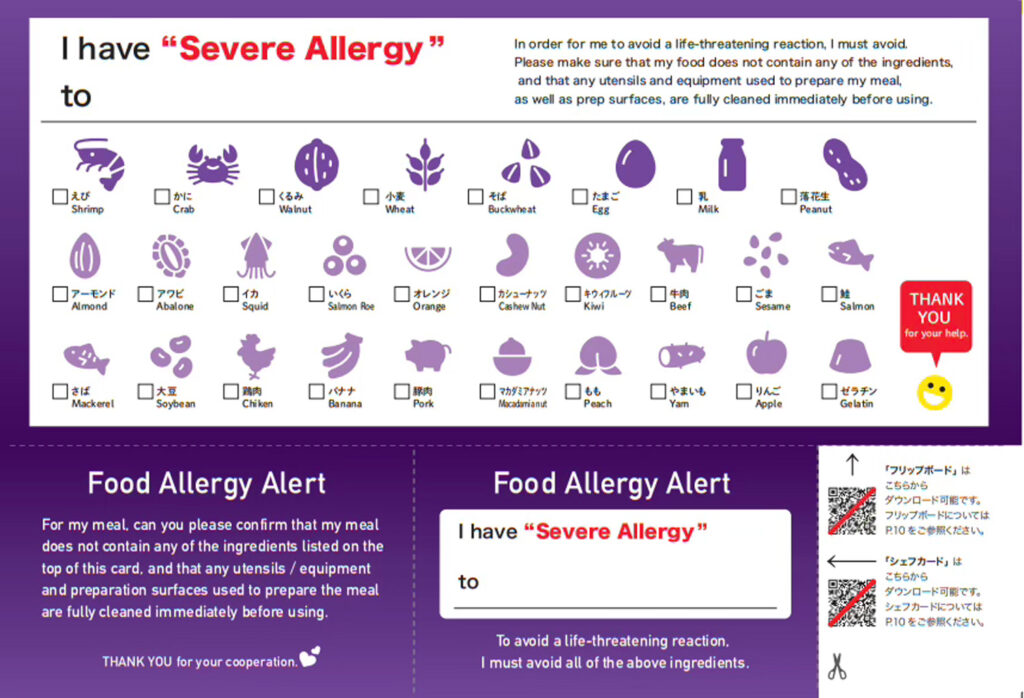

シェフカードと緊急連絡カード

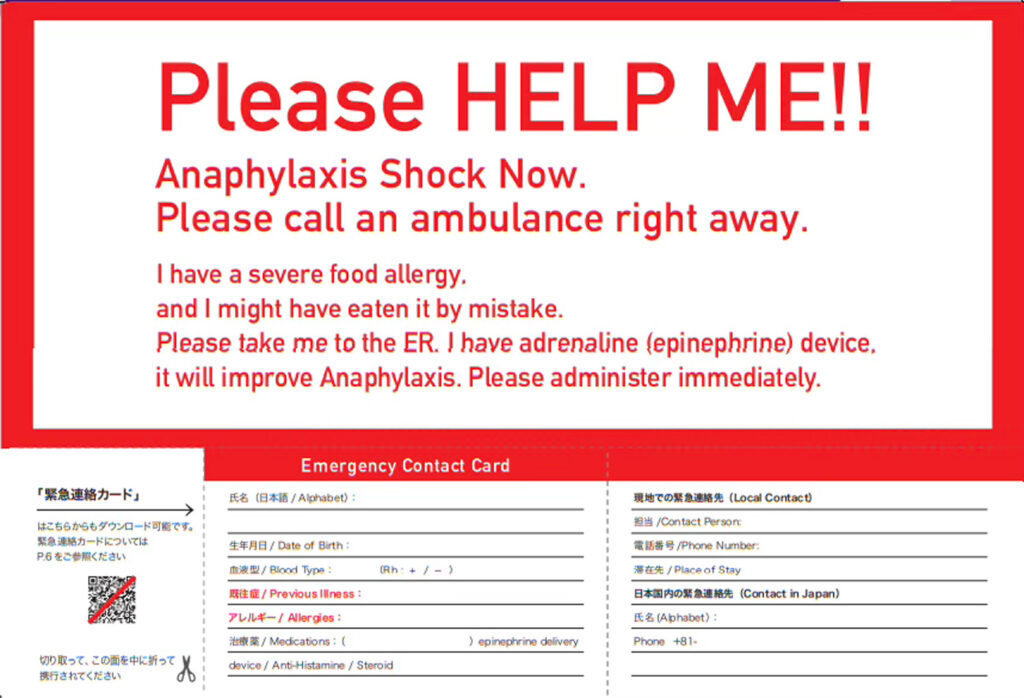

言語の壁に備え、十分なコミュニケーションをとれなくても見せるだけで意思疎通が可能になる、アレルギー表示カード(シェフカードや緊急連絡カード)を用意しましょう。能條ら監修のアレルギー表示カードを添付しますので、食べられない食材を現地の言語で記載し、レストランで提示してアレルギーを伝えましょう。その他、海老澤先生が監修された『食物アレルギーサポートブック』には非常に秀逸な『現地での表現集』が掲載されており、必ず持参しましょう。その他、米国のFAREや、豪州のASCIAからでは多言語のシェフカード様式が公開されています。併せて氏名・アレルギー疾患・常用薬・連絡先を記した緊急連絡カードも日本語と英語で作成し常に携帯してください。いざという時に周囲の協力を得やすくなります。

シェフカードの1例

緊急連絡カードの一例

レストランでは注文時に必ず食物アレルギーがあることを伝えます。準備したシェフカードを店員やシェフに見せて、料理の材料や調理過程を確認しましょう。主要なアレルゲンの現地語や英語名も予習しておくとスムーズです。不安が残る料理は無理に口にしない勇気も大切です。自分が安全に食べられるスナック類やアレルギー対応食品を日本から持参しておくと役立ちます。

飛行機では搭乗前に乗務員にアレルギーの有無とエピペン携行を伝えておきますl。エピペンなどの救急薬は必ず機内持ち込みにし、座席ですぐ取り出せる場所に保管してください。搭乗時も常に持ち歩く小型バッグに補助食品・エピペンを準備しておくのが望ましいです。座席のテーブルや肘掛けは除菌シートで拭き、前の乗客の食べこぼしによるアレルゲンを除去してから使用しましょう。機内食に不安がある場合は自分で持ち込んだ食品を活用することも検討してください。

緊急時の対応

万が一アナフィラキシー症状が出た場合は、躊躇せずただちにエピペンを自己注射し、直後に救急車を要請します。その後は速やかに医療機関を受診し、英文診断書を提示して自分のアレルギー疾患と使用した薬剤を医師に伝えてください。症状が治まっても油断せず経過観察を受けましょう(数時間後に二相性反応が起こる可能性があります)。

旅行中も体調管理を心がけ、アレルギー反応を悪化させるコファクター(痛み止め、制酸薬、飲酒、過度な運動)は可能な限り避けるか、食事との時間を十分に(3-4時間以上)空けましょう。特に飲酒は、アルコール自体がCofactorであることに加え、飲酒による注意力の低下、もしもの際の緊急連絡・対応の遅れに加え、海外のカクテルやビールでは、ナッツ類・乳/卵・ソバ等由来の酒類もあります。飲酒のリスクを理解し、普段以上の節酒や、同行者への十分な指導が必要です。無理をせず十分な休息を取り、体調を整えて旅を続けてください。

事前の準備と現地での慎重な行動により、食物アレルギーがあっても海外旅行を安全に満喫できます。対策を講じておけば、不安を減らしリスクを最小限に抑えられるでしょう。医療者側の支援も重要です。帰国後は旅行中の出来事を主治医に報告し、今後の管理に役立ててください。適切な備えさえあれば、貴重な海外での体験をあきらめる必要はありません。本記事が安全で楽しい旅の一助となれば幸いです。