経口免疫療法 (Oral Immunotherapy; OIT) は、食物アレルギー患者にごく少量のアレルゲン食品を毎日摂取させ、体を徐々に慣らす治療法です。近年、OITによってアレルギー反応を和らげたり、場合によっては免疫寛容(アレルゲンに対して体が反応しなくなる状態)を誘導できる可能性が示され、注目を集めています。本稿では 1) OITの免疫学的な仕組み、2) OITによって得られる「寛解(持続的無反応)」との関係、3) 思春期以降のOITの問題について解説します。

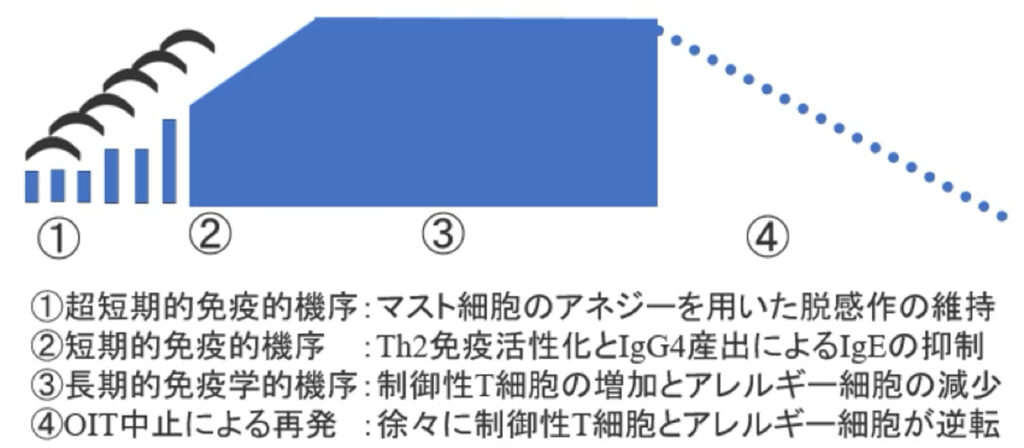

OITでは、アレルゲンに体を慣らすこと自体が治療の本質です。ごく微量から始めて徐々に原因食物の摂取量を増やすことで、初めは過敏に反応していた免疫系が次第に「慣れて」いきます。その理論的仮説は未だに決着がついていないが、短期的な免疫学的変化と、長期的な免疫学的変化が複合的に関わっているとされています。

アレルギー反応の最終実行部隊であるマスト細胞と好塩基球の機能的な反応性低下、すなわち「アネルギー(anergy)」状態とされている。アレルゲンを摂食した結果マスト細胞は脱感作/免疫寛容状態を生じるが、マスト細胞はこの脱感作状態から徐々に回復するとされ、回復の半減期は約1.5日、完全回復は5日とされております。簡単に言うと『アレルゲン摂食後翌日~3日間ほどは今日よりも安全になる』という事です。このため、免疫療法は連日~週3の摂取の継続が推奨されており、多くのプロトコールでは『3日以上空ける場合は医師に相談すべき』、『1週間以上開ける際は減量して再開が必要』となっております。

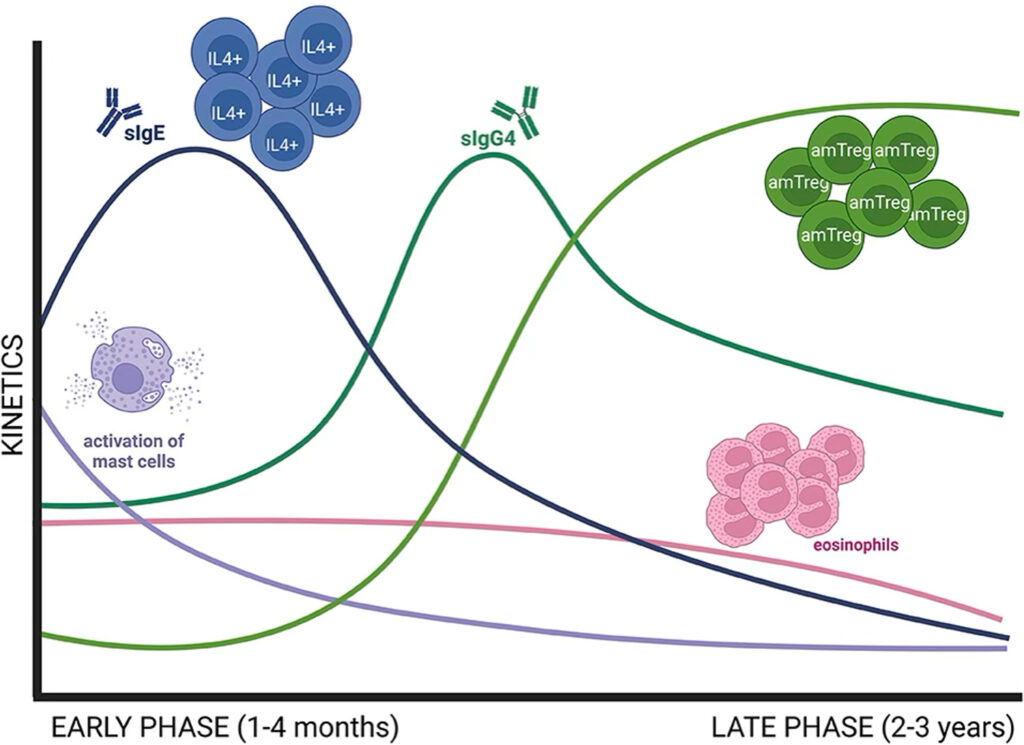

OIT開始当初はアレルゲン特異的IgE抗体が一時的に増加することがありますが、治療を続けるにつれてIgEは徐々に減少し始めます。それと入れ替わるようにIgG4抗体(IgEの働きを妨げてアレルギー反応をブロックする抗体)が体内で増えてきます。IgG4はアレルゲンに先回りして結合し、「盾」のようにIgEによる反応を妨げるため、マスト細胞や好塩基球といったアレルギーの司令塔が活性化されにくくなります。その結果、ヒスタミン放出などの急性アレルギー症状(じんましんや呼吸困難など)も起こりにくくなります。

OITの過程では免疫を調節する細胞にも変化が生じます。制御性T細胞(Treg細胞)と呼ばれるリンパ球が治療中に増加し、アレルギー反応を沈静化する効果を発揮します。これらTreg細胞は一種のブレーキ役となって過剰な免疫反応を抑え、免疫系がアレルゲンを「敵」と認識しないよう働きかけます。

ただし、OITで誘導される免疫変化には一過性のものが多く(治療を中断するとTregの働きが弱まるなど)、完全な免疫寛容の定着には至らない場合もあります。年齢とOITの継続期間にもよりますが、およそ1か月の中断で20%、半年の中断で50%の患者が、1年近い中断で90%近い患者が再発するとされております。このため、免疫寛容を確実に維持するには長期の継続摂取が重要だと考えられています。

患者さんの視点から言えば、OITを続けることで「少しずつ食べられる量が増えていき、体がアレルゲンに驚かなくなる」イメージです。初期には微量でも症状が出ていた食品が、数ヶ月から数年かけて徐々に通常の一人前に近い量まで増やせるようになるケースもあります。その背後では上述したようにIgE(アレルギー誘発抗体)とIgG4(ブロッキング抗体)のバランス変化や、免疫寛容を促す細胞の増加といった体内変化が起こっているのです。これらの免疫学的変化が積み重なり、日常生活での誤食事故の際にも重篤な症状を起こしにくくする、つまりアレルギーに「強い体質」へ近づけていくのがOITの仕組みです。

López-Sanz C. et al. Front Allergy. 2022 Jun 16;3:898494. から引用

OITの目標としてしばしば議論されるのが、「寛解」すなわち持続的無反応(Sustained Unresponsiveness; SU)の達成です。寛解/SUとは、一定期間治療を中止した後でもアレルギー症状が出ない状態を指します。一方、治療を続けている間だけ症状が出にくい状態は脱感作と呼ばれます。

実際の臨床研究から、OITで寛解まで至る割合はアレルゲンの種類や治療期間、開始年齢によって大きく異なることがわかってきました。

ピーナッツアレルギーに対するOITでは、1〜3歳の幼児を対象に行われた大規模臨床試験(IMPACT試験)では、約2.5年間のOIT実施後、治療中止6週後に5gのピーナッツを食べても反応が出ない寛解状態に到達した児は21%でした。つまり幼児期早期にOITを行うことで、大半の子どもは「食べても平気になった」状態(脱感作)を手にし、その中のさらに一部は治療をやめても大丈夫な真の寛解に至ったわけです。

また、寛解率には開始年齢も影響する可能性があります。前述のピーナッツOIT研究では、若いほど寛解しやすい傾向がみられ、他の研究でもピーナッツOITを乳幼児期(生後9〜36か月)に始めた方が寛解に至る率が高いと報告されています。小児期後半や思春期以降に始めた場合、寛解まで達する例は幼児期開始に比べて少ないと考えられています。

アレルゲンの種類によるOITの成功率が変化することも言われており、鶏卵アレルギーのOITでは比較的長期の治療が鍵となる可能性が示唆されています。ある解析では、約22か月間の卵OIT後に寛解を達成した患者は28%でしたが、4年間続けると50%に増加したとの報告があります。このように、治療期間を延ばすことで寛解率が上昇する傾向が認められています。

OITによる寛解(SU)達成率は全体として決して高くはなく、「治療をやめると再び食べられなくなる」ケースも少なくありません。実際のメタ解析でも、ピーナッツ・ミルク・卵アレルギー患者においてOIT後にSUを達成できたのは約31.8%であったのに対し、経過観察(またはプラセボ)群で自然に寛解したのは11.1%に留まっています。この数字からは、OITによって自然経過より寛解しやすくなるものの、大多数の患者では「治療中のみ有効」な脱感作止まりであることが示唆されます。ただし、脱感作自体にも大きな意義があります。誤食や外食時の思わぬ微量混入による重篤なアレルギー発作を防げるだけでも、患者さんや家族にとって安心感は格段に高まります。特にピーナッツやナッツ類のように自然寛解しにくい食物アレルギーでは、OITによって脱感作を達成し「発作のハードルを上げておく」こと自体が、安全・QOL両面で大きなメリットとなるのです

食物アレルギーに対するOITは、基本的に小児期の患者を対象に研究・実践されてきました。思春期以降(高校生〜成人)の患者に対する有効性については限定的で、慎重な検討が必要になっております。また、本邦ではエビデンスの不足から、16歳以上の食物アレルギーに対するOITは保険診療として認められていません。また、成人は小児よりもアナフィラキシーの危険性が高い事に加え、社会的多忙性から来るAdhearanceの低さ・継続率の低さから、効果も限定的とされております。小児アレルギーと比較し、成人アレルギー専門医が圧倒的に不足している問題もあり、ごく一部の専門医療機関で臨床研究の枠組みに沿って実施されているのが現状です。こうした制度面・医療面のハードルもあり、特に成人の患者さんがOITを受けられる機会は非常に限られているのが実情です。

一般に免疫療法は年少児の方が効果が出やすいとされています。実際、ピーナッツOITの国際第III相試験(PALISADE試験)では、4〜11歳児の約71%が目標量まで脱感作できたのに対し、12〜17歳の成功率は約61%と低く、有意な差が報告されました。さらにイスラエルでの大規模後ろ向き研究(Epstein-Rigbiら2023)によれば、成人患者で完全脱感作に到達できた割合は61.5%に留まり、小児患者での73.4%と比べて有意に低い結果でした。特に牛乳アレルギーでは高年齢になるほど治療が難しく、成人の牛乳OITでは約28.3%が治療失敗(中止)に至り、小児(14.3%)より失敗率が明確に高かったと報告されています。このように適切なタイミング(小児期)を逃すと免疫系が成熟した思春期以降では「訓練されにくい」状態になり、脱感作の達成自体が難しくなる可能性があります。

OITでは治療中に一定の副反応(有害事象)が起こるリスクを常に伴います。治療中に急性の全身反応でエピネフリン注射が必要となるケースは、思春期〜成人ではその頻度が高い傾向があります。Epstein-Rigbiらの研究では、クリニックでの増量中にエピネフリンを要する重症反応が成人では約49%に生じ、小児の15.9%と比べ有意に多発していました(P < 0.0001)。自宅維持期においても成人の22.9%でエピネフリン使用が必要となり、小児(12.4%)より高率でした。さらにアナフィラキシー以外の特殊な副作用として、食物アレルゲンによる好酸球性食道炎の合併がごく少数ながら報告されています。その頻度はメタ分析では最大2.7%とされ、密なフォローが必要です。

OITは基本的に毎日継続してアレルゲンを摂取する必要があり、効果判定まで数年に及ぶ長丁場の治療になります。このため、特に思春期以降の患者では生活リズムの乱れや本人のモチベーション低下によって途中で中断・中止してしまうケースも少なくありません。実際、治療継続(完遂)率は年齢が上がるほど低下する傾向が報告されており、前述のイスラエル研究でも成人OIT群の治療中止・失敗率は約20%に達し、小児(約9%)の2倍近くに上ったとされています。決められた手順を守らず不規則な内服になったり、体調不良時(発熱中など)や空腹時に誤って摂取したりすると、かえって重い症状を誘発するリスクがあります。多忙な成人の患者がこうした自己管理を徹底するのは容易ではなく、治療成功率と安全性に大きく影響していきます。

以上より、経口免疫療法(OIT)は食物アレルギー治療において画期的なアプローチですが、万能ではありません。一方で、小児期早期から適切に実施できれば日常生活の安全域を大きく拡げることができ、場合によっては「食べられる喜び」を取り戻す寛解に至ることも期待できます。患者さん・ご家族の不安と負担を軽減しつつ最大の効果を引き出すために、本邦における保険適応の状況などを見つつ、当院でも最新の治療を提供できるようにしていきます。